探寻古代捕蟹技艺:从蟹断到蟹簖

作者:admin发布时间:2024-06-24

捕蟹,自古以来就是渔民生活中的一部分。古代文人笔下描绘的捕蟹技艺,不仅反映了他们对自然的观察与理解,也折射出当时渔民的生活方式和生产智慧。

陆龟蒙在《蟹志》中提到:“(蟹)蚤夜觱沸,指江而奔,渔者纬萧,承其流而障之,曰蟹断,断其江之道焉。”这段文字生动地描绘了渔民捕蟹的场景:“蟹在夜晚开始活动,沿着江流快速奔走,渔民们用竹编织成的障碍物横在江流中,拦截这些奔走的蟹,这个障碍物被称为‘蟹断’,即截断蟹在江中的路径。”

“纬萧”是指编织的竹篱,古人利用自然材料制作捕蟹工具,将竹子编织成篱状,放置于蟹群必经之路,以达到捕捉目的。这种方法简单却有效,充分利用了蟹的生活习性,体现了古人的智慧。

清代文人袁枚在《随园随笔•考据最难》中对“纬萧,蟹断也”进行了考证,并指出“二字出《庄子》”。然而,他也提到陶九成在《辍耕录》中不知二字所出,这表明“蟹断”这一技艺的源头在古代已有争议。顾张思在《土风录》中也引用了陶九成的《辍耕录》,并认为“蟹断”即“蟹簖”。他还提到,吴梅村在《涂松晚发》诗中有“簖响若鸣滩”的描写,这进一步说明了“簖”的使用和其在文人笔下的流传。

顾张思在《土风录》中进一步考证了“蟹簖”的起源,指出“编竹湖中以取鱼蟹,名曰蟹簖”。“簖”这个字在古代字书中并无记载,吴梅村在《涂松晚发》诗中提到的“簖响若鸣滩”及《吴江县志》引陆鲁望的《渔具》诗序中提到的“列竹海澨曰沪,今谓之簖”,都表明“簖”是一种古老的捕蟹工具。

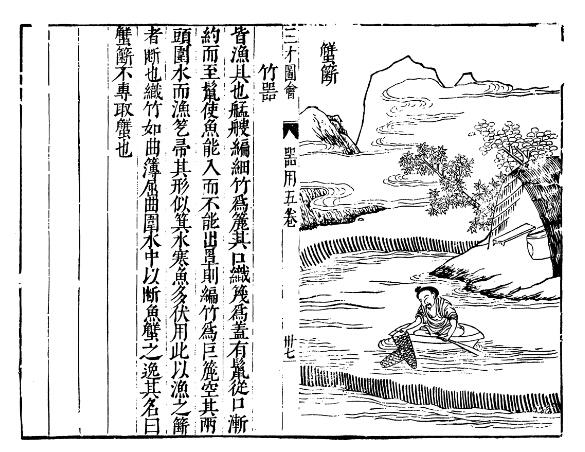

《三才图会》中对“簖”有详细解释:“簖者,断也。织竹如曲簿,屈曲围水中,以断鱼蟹之逸。”这段文字清晰地描述了“簖”的制作和使用方法,将竹子编织成曲簿状,放置于水中形成障碍,以阻止鱼蟹逃逸。这种工具不仅用于捕蟹,也能捕捉其他水生动物,显示出其多功能性和实用性。

古代捕蟹技艺的描述,不仅展示了渔民的生活智慧,也反映了当时社会的文化背景。捕蟹是一项依赖自然环境的活动,古人在长期实践中积累了丰富的经验,这些经验通过口耳相传和文人笔记得以保留。

在古代文人笔下,捕蟹技艺不仅是一种生产活动,更是一种艺术。陆龟蒙、吴梅村等文人在诗歌和笔记中对捕蟹过程的细致描绘,使我们得以一窥古代渔民的生活场景。袁枚、顾张思等文人在考据过程中,展现了他们对传统文化的重视和对历史真实性的追求。

尽管现代捕蟹技术已经高度发达,但古代捕蟹技艺依然具有重要的历史和文化价值。它们不仅代表了古人的智慧和创新能力,也提醒我们在现代化进程中,不应忽视传统文化和技艺的传承。

通过研究和发掘这些古老的捕蟹技艺,我们可以更好地理解古代社会的生产生活方式,增进对传统文化的认识和尊重。同时,这些技艺也为现代人提供了可持续发展的灵感,提醒我们在利用自然资源时,要讲求方法,注重生态保护。

从“蟹断”到“蟹簖”,古代捕蟹技艺不仅是生产活动的反映,更是一种文化现象的体现。通过对这些技艺的探讨,我们不仅能更好地了解古代渔民的生活,也能从中汲取智慧,应用于现代生活。古人的智慧和创新,值得我们在现代社会中继续传承和发扬。